Dal piazzale del Santuario di Coronata, appena sveglio, guardavo giù il ponte. Non abitavo là, anche se all’epoca avevo un’imbarazzante somiglianza con la statua del Paciugo, alloggiata in chiesa. Ero il giovanissimo preside dell’Istituto per Periti Agrari e Industriali, insediato nell’edificio che aveva ospitato il Seminario dei Canonici Regolari, e dormivo in macchina.

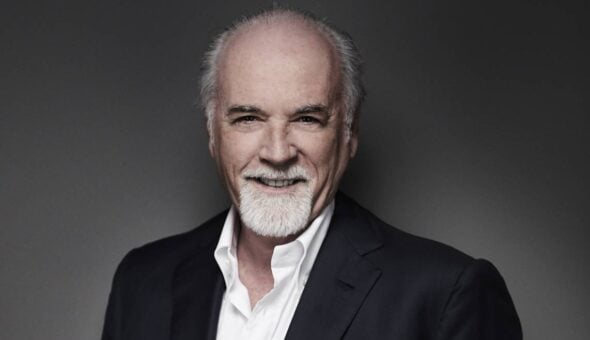

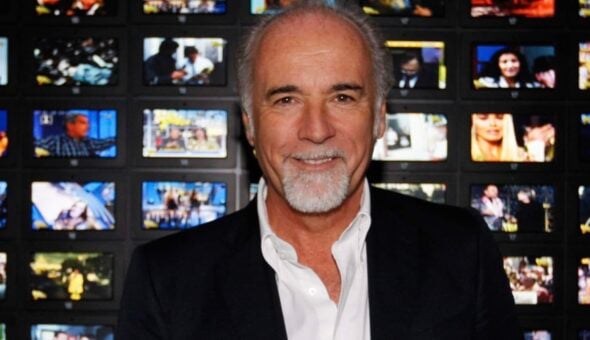

Di giorno ero preside a Genova, la notte facevo il cabarettista al Derby di Milano con Funari, Andreasi, Cochi e Renato e Faletti. Non avevo materialmente il tempo per tornare a casa ad Albenga e così dormivo tre, quattro ore in macchina alla Coronata. Se trovavo nebbia mi facevo un pisolino in un autogrill, sempre pronto ad arrivare puntuale all’apertura della scuola per nulla stropicciato perché, fin da bambino, ho sempre goduto di insonnia.

Il complesso era stato riaperto da pochi anni. Era stato chiuso per dieci a causa di un “paciugo” gigante e presto dimenticato: i lavori di scavo per la galleria del ponte ne avevano compromesso gravemente la stabilità. Tutto era restaurato di fresco e l’Istituto privato, appena aperto, era oggetto di un’ispezione ministeriale per ottenere la parifica. L’ispettore mal sopportava un preside ventisettenne. «Mia figlia, per due mesi, non è riuscita a fare i corsi abilitanti e adesso chissà quando li rifaranno. Lei è una precaria e lei è già preside. Complimenti signor Preside!».

Non gli importava che la scuola fosse attrezzatissima e modernissima, era insensibile alle mie dotte citazioni in greco e latino, si preoccupava solo di stalkerizzarmi con pretestuosi formalismi: «Signor Preside, prima si mette la firma e poi il timbro e non viceversa. Può portare all’annullamento dei registri». A pelle sentiva che in me c’era qualcosa che non lo convinceva, arrivò a dirmi: «Signor Preside, ho visto la sua auto parcheggiata sul piazzale: è targata Savona. Non mi dirà che tutte le mattine viene da Savona…».

Non glielo dissi, come non gli dissi che nel bagagliaio avevo la chitarra e che quella notte li non avevo neppure dormito perché, dopo lo spettacolo di mezzanotte al Derby, ne avevo fatto un altro alle due al Settepiù diAffori e poi ero stato a mangiare gli spaghetti al Cuccagna che apriva alle tre e dove spesso c’era Vallanzasca, in più avevo anche accompagnato Faletti nella sua casa di Asti. Alla fine, non essendo per fortuna emerse evidenze sulla bipolarità del preside, la parifica arrivò. Missione compiuta. Ero felice che i ragazzi della Val Polcevera potessero avere l’opportunità di frequentare una scuola di agraria. Noi di Albenga abbiamo un affetto particolare peri polceveraschi.

Negli ultimi venti anni dell’Ottocento la piana di Albenga ospitò l’immigrazione di famiglie contadine provenienti per lo più dalla Val Polcevera. Erano i fittavoli scacciati dalle campagne dall’espansione di Genova e dall’edificazione delle fabbriche. Le zone acquitrinose diAlbenga, dove veniva coltivata la canapa, vennero bonificate, tanto vele e corde servivano meno. La piana fu convertita alla più redditizia coltivazione degli ortaggi e i polceveraschi portarono una mentalità imprenditoriale vincente puntando tutto sull’esportazione nelle grandi città. Per ottenere le preziose primizie (primaticci) utilizzarono cascame di cotone per riscaldare il terreno e poi le serre. Oltre all’introduzione di nuove tecniche agronomiche, i polceveraschi portarono anche le loro esperienze solidaristiche che originarono la fondazione della Croce Bianca, non a caso poi gemellata con la Croce Verde di Pontedecimo.

L’immensa tragedia dell’anno scorso ha lasciato annichiliti perché ha colpito un territorio già storicamente tribolato. Non consola la certezza che, se fosse capitato in un altro momento, il disastro sarebbe stato ancora più grande. Eppure non si poteva non sapere. Ogni volta che passavi su quel ponte avevi la sensazione che tremasse, ma ci spiegavano che era garanzia dell’elasticità dell’opera. Che ne sapevamo noi di stralli e pile? Ci sembrava impossibile che qualcuno potesse dar retta a Vanna Marchi, però abbiamo creduto ai rassicuratori di professione e convenienza.

Renzo Piano ha compiuto un atto di enorme coraggio e generosità donando il suo progetto, per di più con la consapevolezza che si sarebbe esposto a critiche insulse, accoltellato come una Paciuga per il suo gesto d’amore.

C’è stato chi preferiva il progetto del ponte multistrato: un impattante Biscione — bis lungo un chilometro e duecento metri. «Mentre mio figlio è all’asilo al primo livello, mia moglie si depila al beauty centre posto al secondo livello, al terzo passano i tir e io faccio jogging al quarto con due salmoni sotto le ascelle, così nel frattempo li affumico». Stranamente nessuno ha proposto di costruirlo in marzapane.

La sfida vera non è tanto il ponte, quanto quello che ci sarà sotto il ponte. L’unica maniera per onorare le vittime è ripensare e qualificare quella zona. Così come si è fatto il miracolo di trasformare una palude in campi fertilissimi, bisogna riuscire a convertire da negativa a positiva l’accezione dell’espressione “Vivere sotto un ponte”. E go ditu ninte.